Durante el otoño porteño de 1956, incluso las calles más bulliciosas estaban inusualmente calmas. Los padres mantenían a sus hijos en casa, lejos de las plazas y escuelas. El miedo a la poliomielitis, una enfermedad que podía paralizar a un niño en algunas horas, se había apoderado de la ciudad. Ese año, Argentina reportó más de 6.000 casos de polio. Las imágenes de niños en pulmones de acero, unas máquinas gigantes que les ayudaban a respirar, colmaban los hospitales. Esta situación generaría una gran conmoción hasta la llegada de las campañas globales de vacunación, donde tuvo una gran participación la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque la poliomielitis no era nueva y se registran casos previos, a fines del siglo 20 comenzó a atacar repentinamente en brotes masivos. En 1916, Nueva York reportó más de 9.000 casos y 2.000 muertes. La enfermedad no discriminaba: afectaba a ricos y pobres por igual. Personalidades como Frida Kahlo, Mia Farrow y Francis Ford Coppola sufrieron sus secuelas de por vida. Las noticias llegaban por radio, una de las principales fuentes de información de la época, donde se advertía sobre la expansión del virus.

En algunos casos, el contagio incluso llegó a presentar un serio riesgo de vida para algunos adultos. “Se trataba de una infección cuya gravedad y frecuencia variaba de una región a otra y, si bien en ciertas zonas era una enfermedad exclusivamente infantil, en otras atacaba por igual a niños y adultos”, señaló un estudio de la Asociación Latinoamericana de Población.

Según el informe de la OMS de esos años, los brotes de polio se extendieron por toda América Latina, y la Argentina no fue la excepción. El primer gran brote llegó al país en 1943 y tendría su cúspide en 1956, convirtiéndose en una de las crisis sanitarias más graves de su historia. Las familias argentinas vivieron la angustia del diagnóstico, que solía llegar sin previo aviso y afectaba el sistema nervioso, causando en algunos casos parálisis.

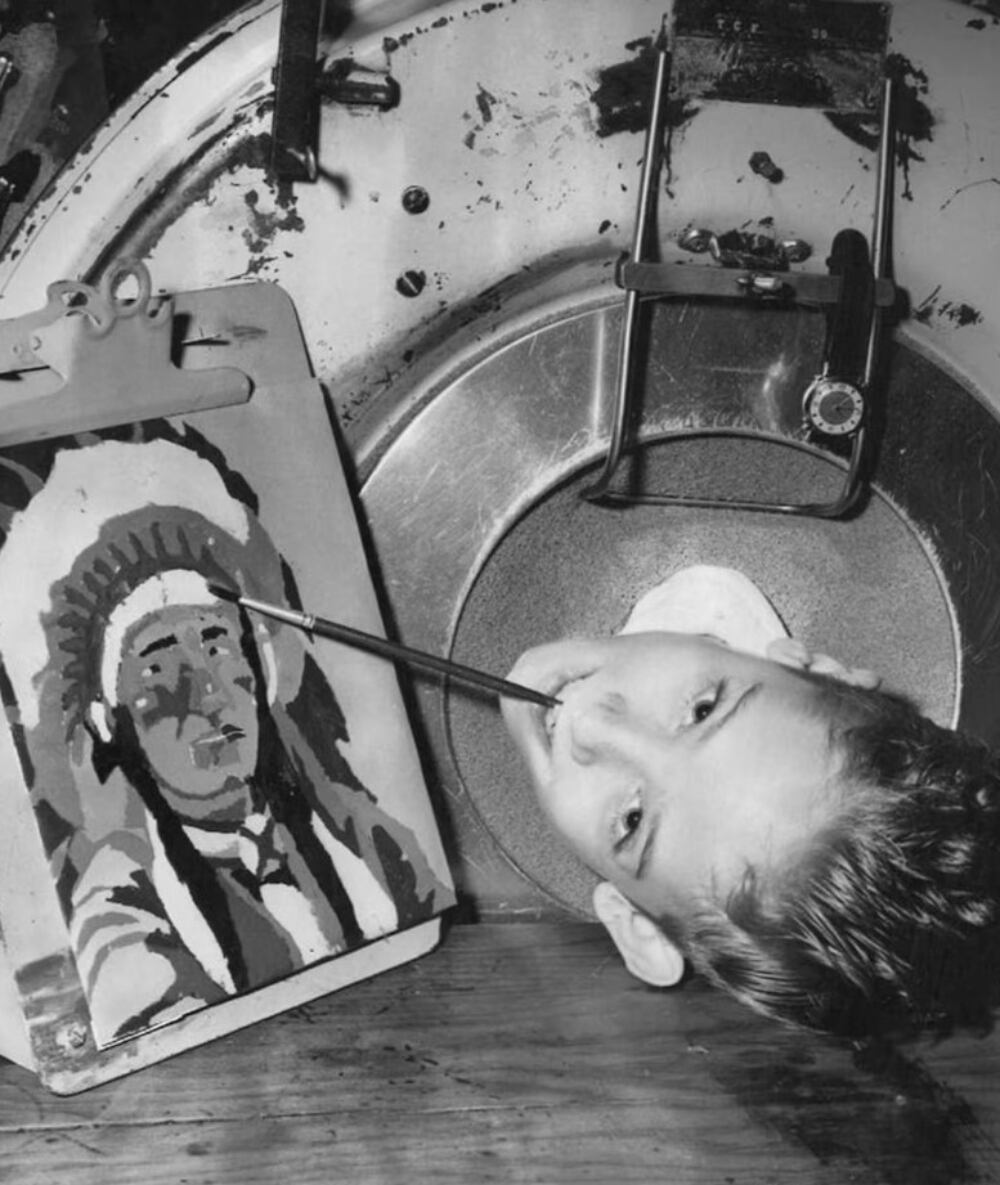

La imagen de un niño postrado, incapaz de mover sus extremidades, se convirtió en un miedo constante de los hogares argentinos. Las madres temían el más mínimo síntoma en sus hijos, ya que la enfermedad no perdonaba. La fiebre alta, los dolores musculares y la fatiga eran señales de alarma. Además, la parálisis no siempre se manifestaba de inmediato, lo que generaba incertidumbre entre los padres. Las consultas se multiplicaban, pero los diagnósticos se retrasaban, y la sensación de desprotección era generalizada.

Los esfuerzos para contener la epidemia fueron múltiples, pero las medidas de aislamiento social, que incluían la suspensión de actividades públicas, no lograban frenar el avance del mal por mucho tiempo. Los médicos luchaban con los escasos recursos disponibles y el desconocimiento general sobre el virus. Algunos hospitales comenzaban a colapsar con pacientes que no daban abasto y las escuelas se cerraban cada vez que se confirmaba un brote.

“La falta de vacunas y la escasa disponibilidad de tratamientos eficaces fueron factores que incrementaron el pánico colectivo. Fue en este contexto que comenzaron a organizarse campañas de concientización, que incluían desde charlas en las plazas hasta carteles en los colectivos, para educar a la población sobre los síntomas y medidas preventivas”, recuerdan desde el Ministerio de Salud de la Nación.

La llegada de la vacuna

En medio de este caos global, aparecieron dos héroes: Jonas Salk y Albert Sabin. Salk, un investigador médico y virólogo estadounidense, desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis en 1955. Era inyectable y usaba virus inactivados. Su aprobación fue un momento histórico porque estimulaba la producción de anticuerpos sin riesgo de infección, un avance crucial en la lucha contra la enfermedad.

Su aplicación comenzó de inmediato en Estados Unidos, donde en solo dos años los casos de polio disminuyeron en más del 80%. Pronto, otros países adoptaron la vacuna, y para fines de la década de 1950, varias naciones de Europa y América Latina habían iniciado campañas de inmunización, reduciendo significativamente la incidencia de la enfermedad.

Pero la vacuna de Salk tenía limitaciones. Al ser inyectable, requería personal capacitado para la aplicación y su inmunidad no se transmitía de persona a persona. En 1961, Albert Sabin presentó una vacuna oral basada en virus vivos atenuados, lo que representó un cambio clave en la lucha. Su fórmula no sólo era más fácil de administrar, mediante gotas orales en lugar de inyecciones, sino que también inducía inmunidad en la mucosa intestinal, evitando la propagación del virus en la comunidad.

Además, permitía la inmunización indirecta, ya que las personas vacunadas podían transmitir el virus atenuado a otros, reforzando así la protección colectiva. En 1962, la vacuna de Sabin comenzó a aplicarse en Estados Unidos y pronto se extendió a otros países. Durante la década de 1960, se implementaron campañas masivas de vacunación en la Unión Soviética y en América Latina, logrando la eliminación de la polio en varias regiones.

Debido a su efectividad y facilidad de distribución, la vacuna oral de Sabin reemplazó progresivamente a la de Salk en la mayoría de los programas de vacunación del mundo. Hoy en día, la poliomielitis está al borde de la erradicación, con solo unos pocos focos endémicos en Afganistán y Pakistán.

Argentina libre de poliomielitis

La vacuna de Salk llegó a la Argentina en 1956, y aunque su aplicación fue limitada hasta 1957 por barreras logísticas y materiales, marcó el inicio de una nueva era. Dirigida principalmente a niños y mujeres embarazadas, la campaña logró reducir drásticamente la incidencia de la enfermedad en el país.

“Las autoridades sanitarias, preocupadas por los altos costos de adquirir una vacuna importada, convocaron a la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) para la realización de la Primera Campaña de Recaudación Pro Vacunación, con el propósito de reunir fondos entre la población y de ese modo morigerar el impacto económico que la inmunización a gran escala significaría para las arcas estatales”, explica Daniela Edelvis Testa en una investigación para la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO).

En Argentina, el último caso de polio se registró en 1984 y unos años más tarde se pudo confirmar la certificación oficial de la eliminación de la polio en toda América. “La Erradicación de la Poliomielitis se llevó a cabo a través de cinco indicadores; obteniéndose la certificación oficial para la Región de las Américas en 1994″, informó la Organización Panamericana de la Salud en la Revista Panamericana de Salud Pública.

Actualmente la Argentina dejó de utilizar la vacuna oral contra la polio y pasó a aplicar exclusivamente la vacuna inactivada inyectable. Esta decisión se tomó siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y forma parte de una estrategia global para erradicar definitivamente la enfermedad.

La vacuna oral, aunque efectiva y clave en la reducción de la polio, utiliza un virus atenuado que, en casos extremadamente raros, puede mutar y generar brotes de poliovirus derivado de la vacuna. Para evitar este riesgo y garantizar una inmunización más segura, Argentina y muchos otros países adoptaron el esquema de vacunación inyectable, que utiliza virus inactivados y no conlleva este peligro.

Erradicación global y rumores falsos

En 1988, la OMS lanzó la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. El objetivo era ambicioso: eliminar la enfermedad para el año 2000. Aunque no se logró en su totalidad, los avances fueron impresionantes. Logró una reducción de más del 99% en los casos a nivel global. Cuando comenzó, se estimaban 350.000 casos en más de 125 países endémicos; para 2018, esta cifra se redujo a solo 33 casos en dos países. Este éxito se atribuye a la vacunación de más de 2.500 millones de niños por una red global de 20 millones de voluntarios.

Pero no todo fue fácil. En otros países, como Nigeria, rumores falsos sobre la vacuna llevaron a un boicot en 2003. El resultado fue un aumento del 900% en los casos de polio en solo dos años. Fue un recordatorio claro de que la desinformación puede costar vidas. En 2019, Filipinas reportó su primer caso en 19 años. En 2020, Pakistán y Afganistán siguieron siendo los únicos países donde el virus circula libremente.

Los conflictos armados y la desconfianza en las vacunas complican los esfuerzos. Por eso, la OMS y sus socios siguen trabajando para erradicar la enfermedad. En 2020, África fue declarada libre de polio salvaje, un logro monumental. Pero el desafío continúa. Expertos afirman que se necesitan más fondos, voluntarios y concientización.

En Argentina, las campañas de vacunación siguen siendo una prioridad. Cada año, millones de niños reciben la vacuna oral contra la polio, asegurando que el virus no regrese. Pero el movimiento antivacunas representa una amenaza creciente. En 2018, un brote de sarampión en el país sirvió como advertencia: si se reduce la vacunación, enfermedades que parecían en el olvido pueden volverse una realidad concreta.

No hace falta más que observar como, en 2019, Samoa sufrió un brote de sarampión que causó la muerte de al menos 83 personas, principalmente niños, debido a la baja tasa de vacunación causada por la desinformación. Tras un error en la administración de la vacuna por parte de las encargadas de la aplicación, grupos antivacunas propagaron miedo, reduciendo la inmunización al 31% y dejando a la población vulnerable. El gobierno declaró el estado de emergencia y lanzó una campaña de vacunación masiva, logrando superar el 95% de cobertura y contener el brote. Este caso evidenció el impacto de la desinformación y la importancia de la confianza en las campañas sanitarias.